在韩国,地下室、塔楼、考场、蚂蚁屋等“非住宅”建筑在过去几十年里占据了越来越多的居民。

作者| XZK

编辑|谭珊珊

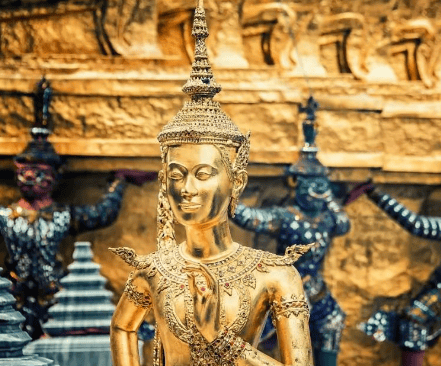

题图|寄生虫

韩国电影《极限逃亡》中,整个城市笼罩在有毒气体中,气体从地面缓缓升起,大家为了更高的建筑逃命。当地面上的人被毒气吞噬时,建筑越宏伟,建筑越高,生还的可能性越大。“生存的机会可以用钱买到”已经成为一个明喻。

2018年发生在韩国某考试院的火灾也印证了这一点。当年11月9日,这栋老旧的三层小楼浓烟滚滚,7人在此遇难。逃出来的幸存者活了下来,因为他们住在一个有窗户的房间里——在首尔,阳光是需要买的,逃跑时跳出窗外的机会也是需要买的。

中国一线城市和中国香港的板房、串房、临时房呢?韩国的地下室、屋顶房、考试院和房子一样,被视为居住环境恶劣的代表,统称为“地下房考”。其中,把一个房间分成几个房间,每个小房间只能住一两个人,一般在3平米(1坪)左右,一般交月租,不交押金,被称为“蚂蚁屋”,也被称为“最后的居住底线”。

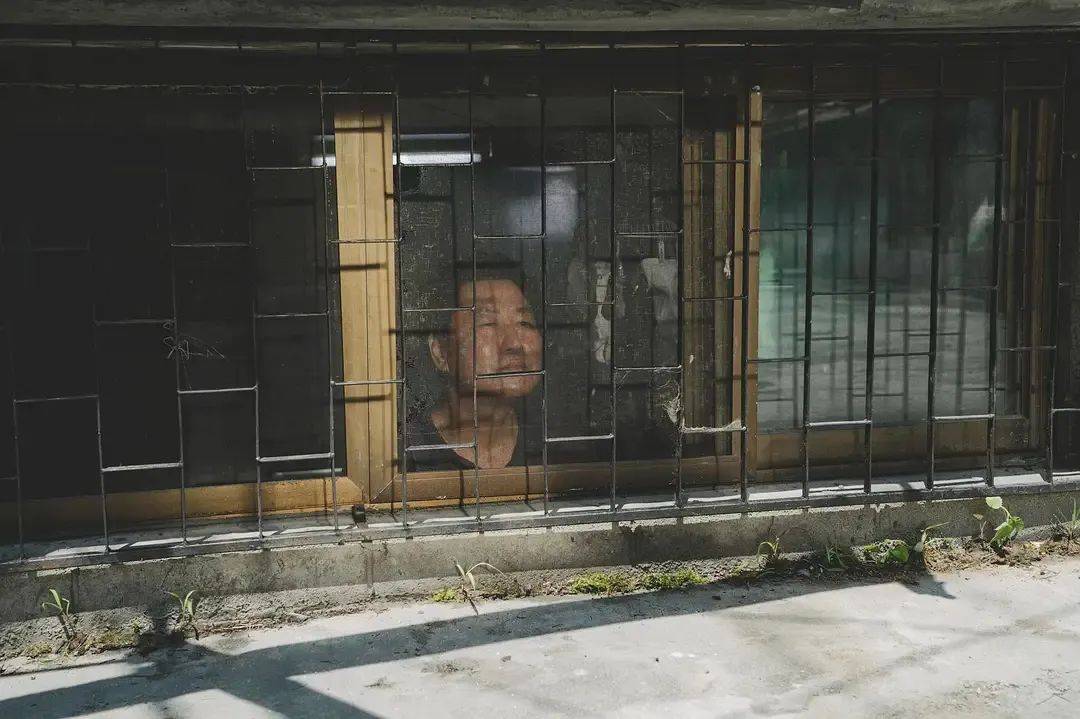

住在地下室的一家人。(图/寄生虫)

韩国《基本生活法》规定,一人家庭的最低生活标准为“面积14平方米(约4.24坪),包括厨房、独立卫生间和浴室”。2015年颁布的相关法律中规定,公民有权“远离身体和社会危险,生活在安全的环境中,过符合人类基本标准的生活”。这是韩国首次将公民的居住权纳入法律保护范围。

然而,长期跟踪“地下屋试验”和“蚂蚁之家”的《朝鲜日报》记者李惠美表示,“这种优雅而威严的法律无法触及金字塔底层的蚂蚁之家”。

蚂蚁房在韩国被归类为“非住宅”建筑,在法律和制度上没有明确的定义,所以一直处于法律的死角。出租蚁居房屋既不是住宿业,也不是租赁业,因此不受《公共卫生管理法》和《房屋租赁保护法》的保护。

(图/寄生虫)

住在局促的蚁房里的人,无法想象一个“类似人类的生活环境”应该是什么样子。蚂蚁屋里没有浴室和厕所,杂物堆积如山,人只能躺下休息。房间外的电线盘根错节,一旦着火,很难逃生。而且由于他们经常处于首尔辉煌的高楼大厦的阴影下,或者无人问津、容易被忽视的偏僻角落,一旦发生意外,医疗和工程人员很难迅速赶到。

以前首尔的蚂蚁之家也发生过多次火灾——蚂蚁之家包括水电费,但房东绝不会愿意让房客免费用电。因此,依靠电热毯取暖和自己做饭的客人将面临电器和管道老化带来的火灾风险。正是在2018年的考试院火灾事件中,李惠美意外发现了蚁屋情结。这些阴暗、破旧、凌乱的建筑虽然潜伏着许多危险,但也是那些别无选择只能露宿街头的底层民众最后的避难所。

相比去年韩国彻底雷人的“全租房”,蚂蚁房、月子房、日子房不需要押金,合同期限更自由;但是他们也不稳定,需要每个月签合同,每天交房租。韩国露宿者行动联盟活动家李东贤曾说:“蚁屋和考场既是让人们不露宿街头的‘网’,也是让他们能够摆脱饭局作风的‘垫脚石’。”而且韩国行政系统规定,没有固定地址是不能申请租住公房的,所以蚂蚁房和考试院就成了人们申请更好房子的过渡“地址”。

现实情况是,在过去的几十年里,地下室、塔楼、考场和蚂蚁房等“非住宅”建筑占据了越来越多的居民。

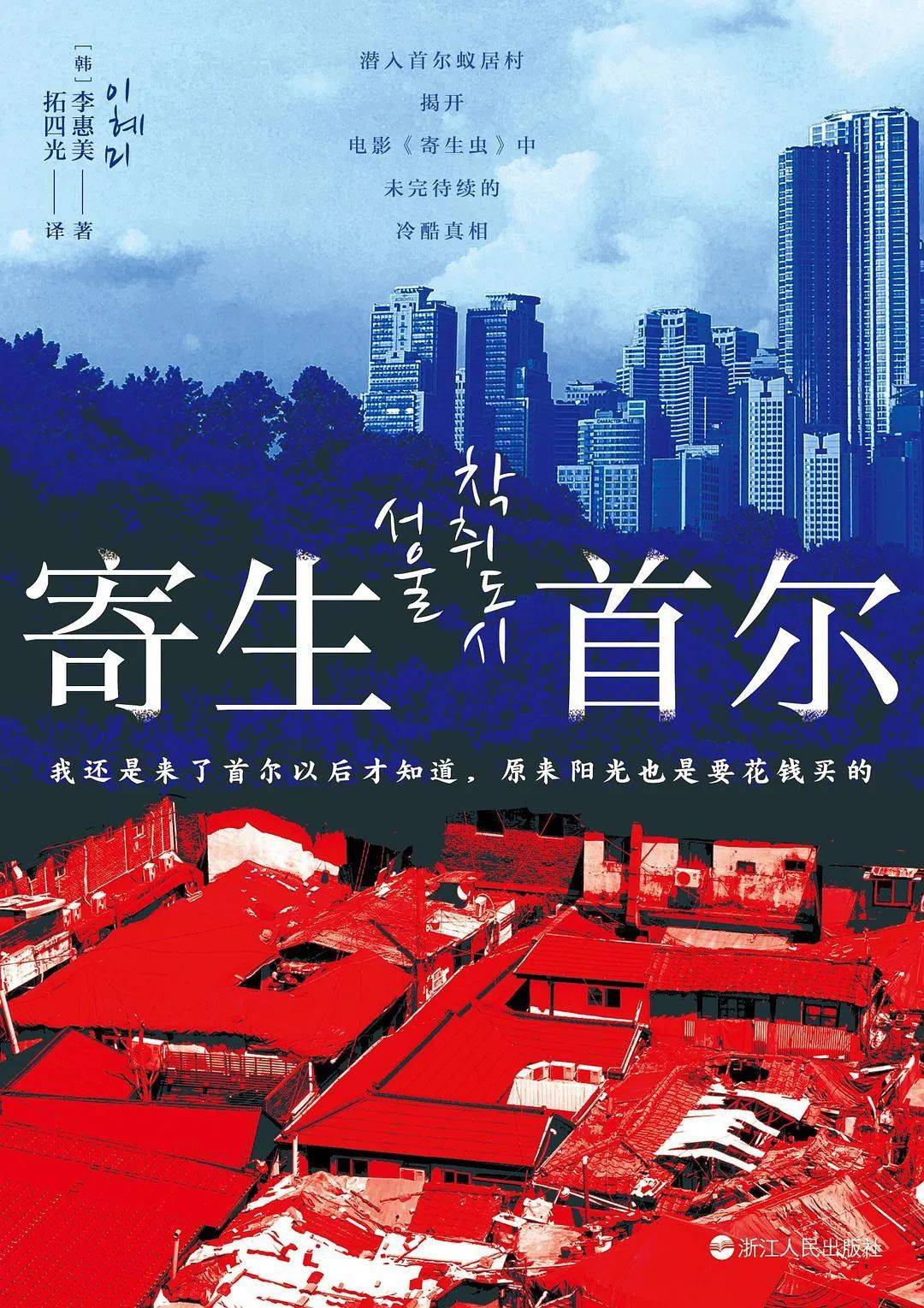

寄生首尔

李惠美,拓思光译。

潮Tides∣浙江人民出版社,2023-11

不得不住在蚂蚁房子里的人

“大量考试院至少在司法考试取消、年轻人不再住在考试院后赢得了一些媒体版面,但蚁族村却成了‘都市孤岛’,没有‘特别的悲剧’外人是不会去参观的。”李惠美在《寄生首尔》一书中感叹道。

自从韩国废除司法考试以来,考试机构成了弱势群体的聚集地,但它至少有过承担体面职能的过去。热门漫画《别人都是地狱》的故事发生在考试院,充满了贫穷、暴力、极端的居民,充满了韩国人对破败的考试院的想象。而蚁房更多的基因是贫穷,无法无天和剥削进一步利用了这种定居贫穷。

李景秀住在蚂蚁屋的时候已经30多岁了,之前他已经在街上住了三年了。他待在露宿者中心,最后定居在永登铺蚂蚁村。当时他能支配的金额不到39万韩元,房租25万韩元(约合人民币1320元)。在临时收容所待了三四个月后,他意识到不能再这样下去了,于是离开收容所,搬进了蚁屋。2019年4月,他与李惠美见面,第一句话就是:“仅今年一年,永登铺蚂蚁村就死了五个人。”

(图/“别人是地狱”)

261-1号最差,那栋房子的主人就住在那里。以前住着三个领取政府生活补助的残疾人。每月20日,残疾人补贴、住房补贴和生活补贴会汇入他们的账户,共计110万韩元。失主拿走了残疾人的存折,一进账就告诉他们“去拿钱”,然后带他们去银行取所有的钱,一边数着面前的钱,一边说“这是房租”、“这是水电费”、“这是伙食费”,最后只给他们留下十分之一左右。

主办方向李惠美证实了这一事实,称“其实在这个小区很常见,只是没有人透露补贴被抢了”,并表示这不是什么大事。

李景秀说,“你知道更糟糕的是什么吗?这些房东喜欢有残疾的房客搬进来。不管是什么层次的残疾人,都能意识到自己被剥削了。如果这些残疾人搬到附近的其他蚁屋,房东会想办法找到他们搬到哪里,把他们带回去。真的是欺软怕硬。我实在是忍无可忍了,就跑去警告对方说:‘你要这样做租赁生意,那我就带他去派出所报案,请警察协助调查。’"

李惠美跟了上去。“最终,住在同一个蚂蚁之家大楼的三名残疾人中,有两人因为个人情况住院,一人被转移到首尔站附近的街友收容中心,结束了这场看似无休止的剥削。”

残疾人之家。(图/《阳光下》)

在永登铺蚂蚁村生活了7年的李景秀,为自己实现了一定程度的“生活提升”而自豪。他现在住的房间租金比刚来时的25万韩元多了15万韩元,在这个地区算是不错的房间了。经济相对宽裕后,他开始照顾身边的人,免费给邻居煮面,也注意到村里有蚂蚁住欺负弱者的现象——穷人也有互相帮助的善意和能力。

根据李惠美的的调查,居住在蚂蚁之家的居民中,约有四分之一的人在过去一年中有过自杀的念头,其中75.5%的人几乎没有家人可以联系。在这里,死亡是会传染的,绝望是连锁反应。

大城市的“生活贫困”

住在蚁房里的人,处于被社会抛弃的状态。但是,他们尽量不自暴自弃,避免成为流浪汉,所以他们兢兢业业地工作,赚取租金——接受地主的剥削。他们不穷是因为他们不努力。相反,生活在蚁族村的残疾人和那些从小与父母分离的人都在努力生活。但房东也以一种冷酷的方式利用了这一点。他们知道这些租客更害怕被驱逐,所以在履行房屋修缮等基本的房东义务时,总是表现得若无其事。

2018年的一组数据显示,住在蚂蚁之家的居民中,有29.7%的人认为自己有身心残疾,而这些人中有31.7%没有登记——他们拿不到残疾人补贴。

李明珠状态更好。他是一个老人。由于糖尿病并发症,他的双腿被截肢了。在他住在蚂蚁之家的12年里,他从未偷懒。他每月按时还款16.8万韩元,存了5万韩元。为了满足下雨或刮风上厕所的需要,他攒够了六年的存款,终于搬到了一楼,可以坐着轮椅走了。他的贫穷源于1997年韩国的外汇危机。破产后,他离开了家庭,开始了流浪生活。因为有残疾人证,每天都会有工作人员帮他完成日常活动,帮他做一些小菜。

住在蚂蚁房子里的女人生活得更加小心翼翼。60多岁的Park Kyung-ko一直是个孤独的人。因为害怕性骚扰,她紧紧捂住自己的房门,再热也不敢把门开一条缝——门外是经常裸体出入的男人。她9岁开始做保姆,但年轻时挣的钱都被家里拿走了。她结婚后,受到婆家的暴力对待,不堪忍受,以离婚告终。她告诉李惠美:“我最多还能活五年,我希望我能安全地度过它们。”。

(图/《阳光下》)

除了生病的中老年人,蚂蚁之家还容纳了韩国年轻人的梦想。在过去10年中,首尔和京畿道的移民人口增加到46.7万人,而向釜山、大邱、光州、大田和蔚山等主要广域城市迁移的人口有所减少。“人往首尔走”,年轻人的想法和资本主义光环下找工作的人一样。

然而,年轻的本地毕业生很难负担得起首尔的房租。李惠美在《寄生首尔》中写道,在只身来到首尔的年轻人中,每三个人中就有一个以上陷入“生活贫困”。“越年轻,越能忍受贫穷。虽然生活贫困的年轻人的情况很严重,但国家从未将其视为优先政策。这是因为他们和蚂蚁村的老人、街友不一样。年轻人是劳动者,只要努力就能马上加入劳动力市场,摆脱困境。但是这种想法把人类扁平化成了部分,用能力区分了等级。这不就是这个剥削社会造成的吗?”

在调查中,李惠美发现住在蚂蚁房子里的居民有许多相似之处。例如,他们对生活费用的上涨特别敏感。年过六旬的朴先生在蚂蚁屋住了20多年。他之前经历过一段时间的锅炉和暖气。然而,自从十多年前油价上涨后,他再也负担不起取暖费了。他从来不敢提开暖气的事,怕房东涨房租或者赶他走。

蚁屋缺乏公共设施,居民势必要去附近的澡堂、浴室解决生活问题。在这个贫穷的定居点附近,居民们尽力寻找工作机会,否则,他们将拖欠租金——这对寒冷的冬天来说绝对不是好消息。

蚂蚁的房子虽然小,但是平均租金还是挺高的。2019年初,当李惠美第二次拜访朴先生时,他的月租金涨到了25万韩元。按住房面积计算,每坪租金比江南塔宫高出数倍。在这里,楼主不会修坏的东西。空房间很小,一个人勉强能躺下。水龙头只有冷水,根本没有暖气。

这些胡同里的茅屋,基本都是由行政机关用老百姓的税收来维持,附近的教堂和蚂蚁之家咨询处也提供了热情的帮助,成为“最低生活空房”。然而,朴先生的房东一家用蚂蚁之家收来的钱买了地铁站旁边的一栋楼。

首尔,梨泰院。(图/UNSPLASH)

穷人不断被咬。

富人通过剥削实现财富积累。

150多年前,恩格斯在《论住房问题》中说,资本主义社会和住房危机密切相关。

建立在无序竞争和商品交易基础上的资本主义导致就业和失业不稳定,同时大量人口集中在城市。正因为如此,“总有人愿意租肮脏的猪圈”,房东“不仅有权无情地压榨最高租金,而且因为竞争也必须这样做”。

毫无疑问,蚂蚁之家会被无情地压榨到极致。很多蚂蚁房都是无证经营,不需要交税。李惠美在敦睦洞安巨村了解到的情况是,月租金一般在20万到30万韩元,中介代理会给实际业主汇去10万到15万韩元,再去掉电费和煤气费,剩下的就是中介代理的净收入。“既然钱已经以‘隐形现金’的形式进入了代理人的口袋,而不是收入,那么必然会有大量的偷税漏税空。”

中介代理就像中国的二房东,定期给房东汇钱。只有中介代理才知道房东是谁。而且房东也绝不是简单的,小规模的地产商。李惠美在调查中发现,这些房主居住在首尔最富裕的地区,其中不乏有权势的政客。但是,他们不会放弃从穷人身上榨取更方便、更有利可图的金钱的机会。这就是李惠美观察到的“穷人经济”——靠剥削穷人致富。

(图/寄生虫)

蚂蚁村重新开发的消息一般会很快被有权势的人捕捉到,并作为一种投资被购买。与其他理财产品不同的是,蚂蚁村不断收到穷人按时缴纳的租金——每坪均价超过江南富人区的租金。房东也可以利用法律漏洞,将本应发放给穷人的政府补贴直接装进自己的口袋。除了压榨财富,蚁族住房也成为政客的“贫困舞台”。他们经常作秀,但没有人真正在意其中的残酷和对错。

2019年5月7日,《韩国日报》头版刊登题为《蚁族村背后...大地产家族的“穷经济”,两个阶级之间的剥削和被剥削的关系是赤裸裸的。接受采访的李惠美蚂蚁村居民发誓说,“我现在是一名真正的记者了,”她在电话那头告诉代理人。当年10月,韩国政府在“强化儿童居住权等住宅支援措施”的基础上,增加了针对居住在单间或考试院的弱势群体的住房政策。

贫困居民的生活没有太大改善。但是,读者看完报告后,不太可能像过去那样直接得出“贫困地区的人生活在其中,是因为他们自身的问题”的结论。

“我现在是一名真正的记者了。”(图/《阳光下》)

在《寄生首尔》( Parasitic Seoul)这本整合了李惠美有关贫困生活报道的文集里,最难得的是,记者本人不断反思自己所处的体制和接触的群体。

第一次采访蚂蚁之家时,李惠美先走进一家产品种类单调的小店,用1万韩元买了几瓶维生素水,让店主介绍采访对象。很快,她来到了60岁的朴先生家,被迎到了电热毯最温暖的区域,得到了对方对生活状况的真诚回应。“超市老板和他的妻子真的是非常好的人。在过去的20年里,他们没有大幅度提高租金。我现在和他们就像朋友一样。”

离开后,李惠对美的思考更加深入。“这对经营超市的夫妇会不会也是保持剥削齿轮转动的帮凶?他们可以用这些连暖气都没有的旧房间,每个月租200万韩元。对于一个相识20年,如同朋友的住户来说,仅仅1万韩元就可以毫不犹豫甚至主动出卖自己的贫穷和私生活。

“对这一切一无所知的朴先生,把电热毯最温暖的部分给了我,告诉了我他的心事,顺便给我看了他家人的照片。一方面我觉得直接给他那1万韩元应该对他更有帮助,另一方面我觉得是有资本或者有人脉的人(经纪人)应得的报酬。我才发现,世界就是这样一个地方,穷人不断被咬,富人通过不断剥削实现财富积累。”

参考:寄生首尔